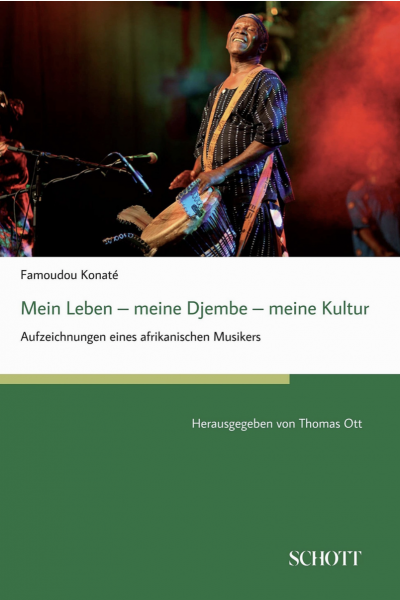

Biografieprojekt: Famoudou Konaté

Famoudou Konaté, *1940 in Sangbaralla/Guinea (Westafrika) , ist einer der bedeutenden Exponenten der Malinké-Musikkultur. Seine Jugend verbrachte er als Dorftrommler und Feldarbeiter in seinem Geburtsort. Anfang der 1960er Jahre, nachdem das Land seine Unabhängigkeit erlangt hatte, wurde er 1. Solist des Ensembles Ballets Africains de la République de Guinée, mit dem er 25 Jahre lang um die Welt reiste. 1986 machte er sich selbständig und widmet sich seither dem Unterrichten und Konzertieren. Außerdem rekonstruierte er die Musik, wie er sie in seiner Jugend kennengelernt hatte, und sicherte sie in einer Reihe von CD-Produktionen.

Ab 1997 schrieb er anderthalb Jahrzehnte lang Notizen zu seiner Biografie, Kultur und Musik, die er mir schließlich übergab, um daraus ein Buch zu machen. Am Ende waren es 700 Notate, die zu ordnen, zu redigieren und (aus dem Französischen) zu übersetzen waren.

Das Buch erschien im April 2021.

Mainz (Schott) 2021. 286 Seiten. ISBN 978-3-95983-625-8

Erhältlich als Hardcover, Paperback und e-book.

Online bestellen

Inhaltsverzeichnis de

Tableau de matières fr

Table of contents en

Frühere eigene Texte zu afrikanischer Musik:

Famoudou Konaté / Thomas Ott: Rhythmen und Lieder aus Guinea. (Buch und CD). Oldershausen (Lugert Verlag) 1996

Rhythms and Songs from Guinee. Book (download) and CD. Oldershausen 2000

Rhythmes et Chansons de la Guinée. (Livre et CD). Paris (Edition Van de Velde) 2003

Metamorphosen. Über Famoudou Konatés autobiographische Aufzeichnungen. In: Diskussion Musikpädagogik 75/2017, S. 26-31 Lesen

Thomas Ott: Die Musik der Nyamakala im Fouta Jallon. Ein narratives Puzzle. In: Andreas Eichhorn und Helmke Jan Keden (Hg): Musikpädagogik und Musikkulturen. Festschrift für Reinhard Schneider. Musik – Kontexte – Perspektiven Bd. 4 = Schriftenreihe der Institute für Musikpädagogik und Europäische Musikethnologie an der Universität zu Köln. München (Allitera) 2013, S. 315 – 330 Lesen

(In diesem Artikel beschreibe ich die – im Vergleich zu den Malinké, denen Famoudou Konaté angehört – gänzlich andere Musikkultur der Peulh im benachbarten guineischen Landesteil Fouta Jallon. Ein Erlebnisbericht aus der Bezirkshauptstadt Labé, wo ich von 2000 – 2003 lebte.

Th. O.: Präzision und Ekstase. Versuch über die Sinnlichkeit afrikanischer Musik. In: Musikforum Juli-September 2007, S. 38-41

Th. O.: Mit Heinrich Jacoby in Afrika oder: Was kann unsere Musikpädagogik von einer schriftlosen Musikkultur lernen? In: Helmut Rösing / Jürgen Terhag (Hg.): Crossover. Populäre Musik zwischen Wissenschaft und Pädagogik. Karben (Coda) 1999 (auch in: diskussion musikpädagogik 3, Velber 1999) Lesen

Auch als: Zurück zur Papageienmethode? Oder: Was kann unsere Musikpädagogik von einer schriftlosen Musikkultur lernen? In: Diskussion Musikpädagogik 4 (1999)

Th. O.: Rhythmische Vexierspiele. Dununbè – der „Tanz der Starken Männer“ bei den Malinké in Guinea. In: Musik und Unterricht 50 (1998)

Humanwissenschaftliche Fakultät

Universität zu Köln

Gronewaldstr. 2

50931 Köln